Художники об Отечественной войне 1812 - 1814 годов и Первой Мировой войне 1914 -1918 годов

В данном топике предлагается размещать материалы о художниках того времени (1812 -1814 гг) и их произведениях, посвящённых войне войск России и Франции.

В разделе Искусство уже был создан топик Художники о войне (теоретически можно был и там продолжать), но хочется эту Отечественную войну выделить отдельно. Такого уровня баталистов сейчас, по-моему, нет. А они такого выделенного обсуждения заслуживают, на их работах выросли новые живописцы.

О том историческом периоде писали не только российские, но и зарубежные мастера кисти.

Например,

Некоторые художники, которые создавали работы о русских войсках в Париже в 1814 году:

Георг Эммануэль Опиц. Австрийский живописец, очевидец капитуляции французской столицы, создал серию натурных акварелей «Казаки в Париже» (около 45 листов). В них он запечатлел вступление казаков в столицу Франции и их пребывание там, передав атмосферу праздника и дружного единения победителей и побеждённых.

Сальваторе Карделли. Итальянский гравёр, работавший при российском дворе, создал серию из 12 листов, повествующую о главных победах русских войск над французами. Среди работ на эту тему — аллегории «Мир Европы» (1814, Государственный Эрмитаж) и «Освободители Европы» (1815, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

Теодор Юнг. Французский живописец немецкого происхождения создал несколько картин на тему входа союзных войск в Париж.

Адам Альбрехт. « Бородинская битва» (1815–1825).

Верещагин Василий Васильевич. « На большой дороге. Отступление, бегство» (1887–1895).

Кившенко Алексей Данилович. « Военный совет в Филях в сентябре 1812 года» (1880).

Неизвестный художник. « Схватка в дороге. Война 1812 года» (1930–1950).

Петер фон Гесс. « Сражение при Смоленске 5 (17) августа 1812 года» (1846).

Тихонов Михаил Тихонович. « Расстрел французами русских патриотов в Москве в 1812 году» (1813).

Януарий Суходольский. « Отступление из Москвы в 1812 году» (1853).

И это ещё не все перечисленные авторы.

В топике размещаем, обсуждаем, делимся впечатлениями.

Художник Аверьянов

Фрагменты. Бородинская панорама. Франц Рубо.

Музей в Москве

Исторический музей в Москве, посвящённый Отечественной войне 1812 года. Собрание музея включает панораму Бородинского сражения работы художника Франца Рубо, коллекции живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и редкой книги, нумизматическую коллекцию и предметы снаряжения и вооружения.

Предположительно Сражение за Шевардинский редут 1812 г

Российский художник, мастер батальной и панорамной живописи Франц (Франсуа) Алексеевич Рубо родился 17 июня (5 июня по старому стилю; по другим данным — 15 июня / 3 июня по старому стилю) 1856 года в Одессе (ныне город на Украине).

Его отцом был переселившийся в Россию французский книготорговец, уроженец Марселя Алекс Рубо, мать Мадлен Сенек держала свой дом моделей.

В 1865-1877 году Франц учился в Одесской рисовальной школе и в гимназии, в 1878-1883 годах — в Баварской академии художеств (Мюнхен) и у художника Юзефа Брандта.

В период обучения в Мюнхене, каждое лето уезжал в Россию, на Украину, Кавказ и в Среднюю Азию, делая многочисленные этюды с натуры.

Известность в художественных кругах принесла Рубо картина "Улица в Ермолинцах Подольской губернии", экспонировавшаяся в 1883 году на Весенней выставке в Академии художеств в Петербурге.

Исполнив большое число жанровых и батальных композиций, среди которых "Атака запорожцев в степи" (1881), "Кавказец-кавалерист" (1880-е), в 1886 году Франц Рубо получил правительственный заказ на написание 19 картин для тифлисского военно-исторического музея "Храм Славы". Всего Рубо было написано 15 батальных полотен, охвативших почти полуторавековой период – от "Вступления войск Петра I в Тарки 13 июня 1722 г." (в Дагестане) до "Сражения на реке Кушке 18 марта 1855 г." (в Туркмении).

В 1889 году в залах Императорского Общества поощрения художников открылась первая персональная выставка Рубо. Участвовал живописец и в академических выставках 1896 и 1898 годов.

Рубо практически явился создателем панорамной живописи в России. Первую собственную панораму он исполнил на сюжет из кавказского батального цикла – "Штурм аула Ахульго" (1888-1890). В 1891 году после экспонирования этой панорамы в Мюнхене Баварская академия художеств присвоила Рубо почетное звание профессора. Художник также был награжден орденом Святого Михаила. В 1896 году на Нижегородской всероссийской художественно-промышленной выставке для панорамы "Штурм аула Ахульго" построили специальное здание.

Рубо, потративший на создание панорамы собственные 35 тысяч рублей, обратился к российскому императору Николаю II с просьбой приобрести ее у него за 15 тысяч. В результате панорама была приобретена Военным министерством (панорама не сохранилась; ее фрагменты находятся в Дагестанском государственном музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в Махачкале).

С 1901 года живописец работал над панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", избрав для изображения день 18 июня (6 июня по старому стилю) 1855 года, когда был отражен штурм Малахова кургана. Работа над панорамой велась сначала в Севастополе, а затем в Мюнхене, где тогда проживал Рубо. В написании живописного полотна и создании предметного плана автору помогали такие художники, как Карл Фрош и Оскар Мерте, а также студенты Баварской академии художеств. В Севастополе на Историческом бульваре для панорамы было построено специальное здание. 27 мая (14 мая по старому тилю) 1905 года панорама "Штурм 6 июня 1855 г." была открыта для обозрения. (В 1942 в ходе бомбардировок Севастополя немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны панорама была значительно повреждена, ее фрагменты эвакуированы из города. В послевоенное время панорама была воссоздана коллективом советских живописцев; открыта 16 октября 1954 года под новым названием "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.").

В 1910-1912 годах под руководством Рубо к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года была создана панорама "Бородинская битва". Тщательно изучив исторические свидетельства и место события, мастер представил утренние часы 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года, когда завязались особенно упорные схватки за Семеновские флеши и батарею Николая Раевского. Панораму открыли в специальном здании на Чистопрудном бульваре в Москве. (В начале 1918 года музей был закрыт. В 1962 году открылся Музей-панорама "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте, в котором разместили отреставрированную панораму Рубо.)

В 1903 году Рубо стал профессором – руководителем батальной мастерской петербургской Академии художеств. В 1908 году он был избран академиком, в 1910 году – действительным членом Императорской академии художеств.

Среди учеников Рубо были в дальнейшем известные мастера батальной живописи Митрофан Греков, Михаил Авилов, Петр Котов.

В 1913 году Франц Рубо окончательно поселился в Германии, был назначен комиссаром русского отдела Мюнхенской выставки, за эту работу получил орден Святого Владимира IV степени.

В 1914 году с началом Первой мировой войны Рубо, сохранивший французское подданство, оказался интернированным на территории Германии. В декабре 1914 года Рубо принял немецкое подданство.

Проживал в Мюнхене в собственном доме на берегу Штарнбергского озера. В последние годы жизни писал в основном пейзажи Баварии.

13 марта (по другим данным – 11 марта) 1928 года Франц Рубо скончался в Мюнхене. Похоронен на кладбище бенедиктинского женского монастыря на острове Фрауэнинзель ("Богородичный остров") на озере Кимзе в Баварии.

Франц Рубо был награжден баварским орденом Святого Михаила, французским орденом Почетного легиона, прусским орденом Короны II степени, российскими орденами Святого Станислава II степени, Святого Владимира IV степени и др.

Первой женой художника была Катарина Кельнер, у них родились дочери Юлия и Анна и сын Адольф. Оставшись вдовцом в 1897 году, Франц Рубо в 1899 году женился на Эльзе Марии Хаберль. В этом браке родились четверо детей – сыновья Николаус и Карл, дочери Термина и Елена.

Внучка художника Сильвия Рубо (1941 года рождения) – живописец и график абстрактного направления.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

https://ria.ru/20160617/1448023633.html

Не было тогда фотографов, которые могли запечатлеть наших в Париже, но были художники, оставившие рисунки и остались мемуары очевидцев. Один из них -Георг Эммануэль Опиц родился в 1775 году в Праге, жил в Лейпциге, рисовал сценки на продажу: ярмарки, гуляния, сцены народной жизни. В 1814 оказался в Париже и стал свидетелем исторического события. Свои акварели, скорее всего , он рисовал тоже на продажу. Известно 40 работ, 10 хранятся в Эрмитаже. Живость наблюдений, натурные зарисовки с добросовестным вниманием к деталям, налет ироничности, - все это делает акварели очаровательными. Видно, что у художника есть опыт схватить и запомнить увиденное наяву. С другой стороны, Опиц создает словно собирательный образ русских казаков, некий комикс, в котором его герои гуляют по Парижу.

https://cont.ws/@ronanejo/906126

Альбрехт Адам (1786–1862) — баварский художник-живописец, который в составе Наполеоновской армии участвовал в нападении на Россию в 1812 году в качестве официального художника штаба IV корпуса.

Особенно детально Альбрехт изобразил Бородинское сражение, в котором принимал участие. В музее-панораме «Бородинская Битва» есть несколько работ художника, которые представляют собой хронику события.

Богдан Павлович Виллевальде

Русский живописец немецкого происхождения, последователь романтического академизма, основной петербургский баталист рубежа николаевской и пореформенной эпох, педагог. Академик и профессор Императорской Академии художеств, действительный статский советник.

Картина Б.В. Виллевальде "Эпизод из Заграничных походов русской армии 1813-1814".

Армия фельдмаршала Блюхера в 1814г.

переходит на французский берег Рейна у крепости Пфальцграфенштайн

Художник В. Кампхаузен

Музей Среднего Рейна (г. Кобленц)

Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. в произведениях живописи

23 Января 2023 09:55

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» — № 1 2023 Г.

ЛАЗАРЕВ Сергей Евгеньевич — доцент кафедры культурного наследия Орловского государственного института культуры, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук РФ

(г. Орёл. E-mail: [email protected]).

Последовавшие сразу за Отечественной войной 1812 года события вошли в отечественную историю под названием Заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. Они вместили в себя сложные дипломатические перипетии, яркие сражения и политические события, закат эпохи Наполеона I Бонапарта, который, несмотря на свои полководческие дарования, не мог уже справиться с половиной Европы. За двести с лишним лет, прошедших с того времени, отечественная и зарубежная историография достаточно подробно изучила все хитросплетения политических и военных баталий. Хорошо известны биографии основных фигурантов тех событий, доступны их мемуары. Гораздо менее исследовано то, какой именно след оставило это время в исторической памяти и духовной жизни народов, например, в художественной литературе и изобразительном искусстве.

Сайт сегодня работает отвратительно и не грузится весь текст статьи уже с третьей попытки!!!

Продолжу когда будет работать нормально. А пока продолжение смотрите по ссылке:

https://history.ric.mil.ru/Stati/item/462319/

Тема хорошая, очень познавательная. Баталисты вообще народ особенный. Они и историки-летописцы заодно

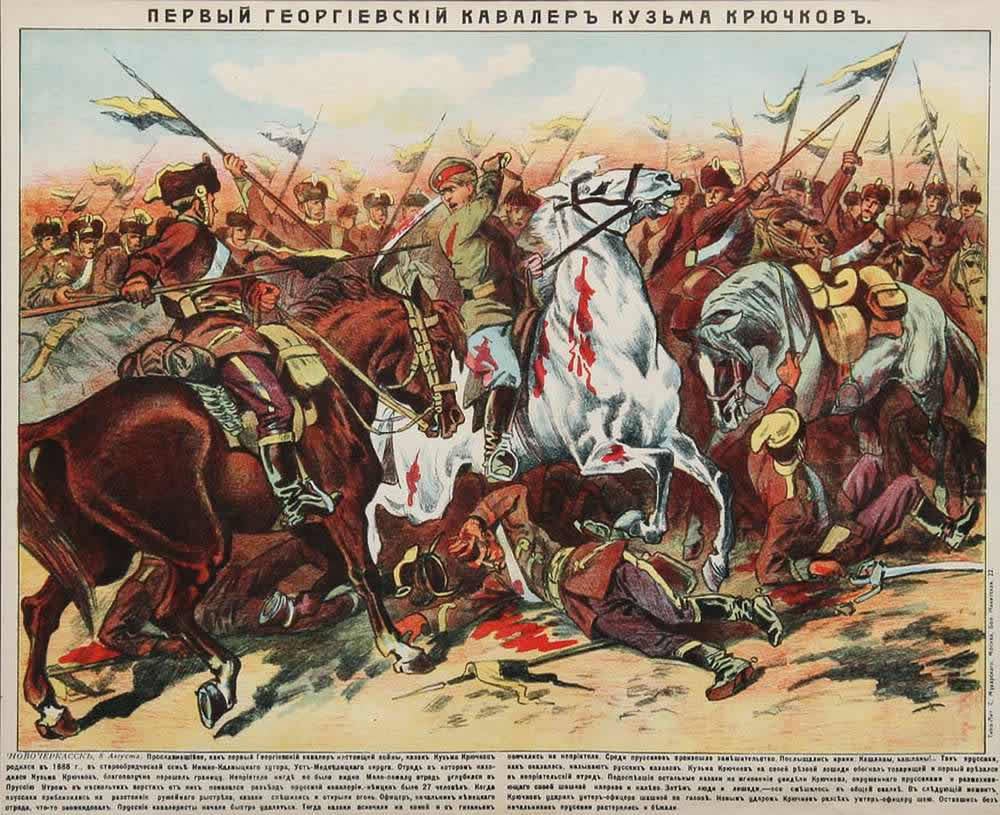

Плакат «Геройский подвиг донского казака Козьмы Крючкова

Козьма Фирсович Крючков (1890—1919) — донской казак. Был первым награжденным георгиевским крестом в Первую мировую войну.

Козьма Фирсович Крючков родился в 1890 г. на хуторе Нижне-Калмыковском Усть-Хоперской станицы Усть-Медведицкого округа Войска Донского (ныне Волгоградская область) в семье коренного казака-старовера Фирса Ларионовича Крючкова.

в свои 24 года считался одним из наиболее опытных бойцов полка. Свою репутацию он подтвердил в первом же бою в конце июля 1914 г. (по Юлианскому календарю), подробности которого изложены на основе его собственного рассказа.

Часов в десять утра направились мы от города Кальварии к имению Александрово. Нас было четверо — я и мои товарищи: Иван Щегольков, Василий Астахов и Михаил Иванков. Начали подыматься на горку и наткнулись на немецкий разъезд в 27 человек, в числе их офицер и унтер-офицер. Сперва немцы испугались, но потом полезли на нас. Однако мы их встретили стойко и уложили несколько человек. Увертываясь от нападения, нам пришлось разъединиться. Меня окружили одиннадцать человек. Не чая быть живым, я решил дорого продать свою жизнь. Лошадь у меня подвижная, послушная. Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неважныя. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это время мои товарищи справились с другими. На земле лежали двадцать четыре трупа, да несколько нераненных лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили легкие раны, я тоже получил шестнадцать ран, но все пустых, так — уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила одиннадцать ран, однако я на ней проехал потом назад шесть верст.

https://pikabu.ru/story/podvig_donskogo_kazaka_kozmyi_kryuchkova_foto_i_risunki_vnutri_1370476

1 августа 1914 года, Россия вступила в Первую мировую войну — конфликт, который привел к двум революциям и кардинальным изменениям жизни всего ее населения.

Плакат времен Первой Мировой.

В этой войне участвовало 38 государств мира. На полях сражений от ран и голода погибли более 22 миллионов человек. Около 50 миллионов были ранены и искалечены. В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.

В советских учебниках и историографии упоминания о Первой мировой были скудны и тенденциозны. Марксистские историки называли эту войну империалистической, захватнической, а следовательно, несправедливой, на которой не было места подвигу. Подробная информация о войне была стерта со страниц книг, а упоминания о некоторых героях и событиях и вовсе запрещены советской цензурой.

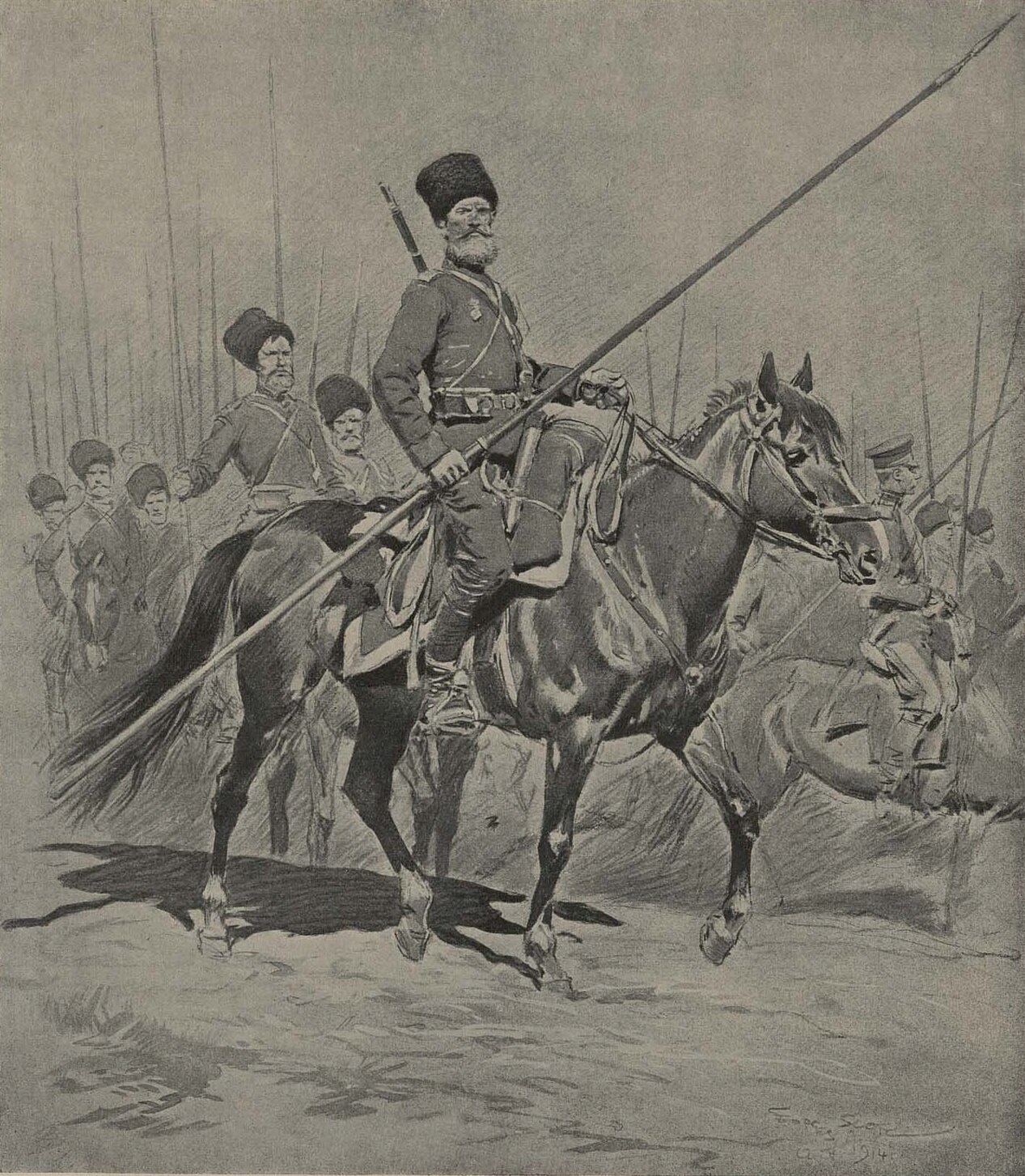

Казаки же всегда были настоящей головной болью для любых противников царской России. Их конница, входя в состав Русской армии, побывала на полях практически всей Европы и Азии. Напасть на втрое превосходящего по численности неприятеля, налететь на него с тыла, нагнать панику, разогнать обоз, отбить орудия – это было для них обыденным делом. Одним из самых прославленных казаков – кавалеров Георгиевского креста – был Кузьма Фирсович Крючков.

Плакат Первой Мировой Войны.

Донские казаки выставили в Первую мировую войну шестьдесят конных полков, тридцать три конных батареи, шесть пластунских батальонов, пять запасных полков, три запасных батареи и более восьмидесяти отдельных особых сотен. По данным исследователей, за неполные четыре года войны тридцать шесть тысяч донских казаков стали обладателями Георгиевских крестов, а около шестисот героев имели «полный бант».

В годы Первой Мировой войны в Русскую армию было призвано почти 300 тысяч казаков, из них:

110 тыс. в Донском войске;

89 тыс. в Кубанском войске;

27 тыс. в Оренбургском войске;

18 тыс. в Терском войске;

13 тыс. в Забайкальском войске;

13 тыс. в Уральском войске;

11,5 тыс. в Сибирском войске;

4,5 тыс. в Семиреченском войске;

2 тыс. в Астраханском войске;

1 тыс. в Амурском войске;

400 человек в Уссурийском войске.

О необходимости изучать историю Первой мировой войны сегодня говорят многие российские политики. И не только с исторической, но и даже с военно-технической точки зрения, поскольку современные бои, которые россияне могут наблюдать, вновь превратились в окопно-оборонительные. Также важно расставлять и идеологические акценты. В интервью нашему сайту доктор исторических наук, член ассоциации историков Первой мировой войны Татьяна Игоревна Трошина отметила:

«Следовало бы Западу напомнить, какой ценой была достигнута та победа. Они об этом забыли, а сейчас старательно стремятся забыть и об источниках победы во II Мировой войне. Есть опасность, что будущим поколениям именно Россию будут представлять как зачинщика обеих страшных войн ХХ века. Поэтому дело не только в том, чтобы совершить святое дело — восстановить память о наших прадедах, героях той войны. Важно, чтобы очередное „идеологическое оружие“ не было бы направлено против наших потомков внушением им и усугублением комплекса нашей исторической неполноценности.

источники: https://topwar.ru/34242-narodnyy-geroy-pervoy-mirovoy-voyny.html

https://ruvera.ru/news/110_let_vojne

https://www.bolshoyvopros.ru/questions/1811161-skolko-kazakov-uchastvovalo-v-pervoj-mirovoj-vojne.html

Уважаю твоё воображение, 42-й. Дмитрий,ты молодец. И тему поправил. Рад быть посетителем твоего "двигателя". Но и я ничего не испортил.

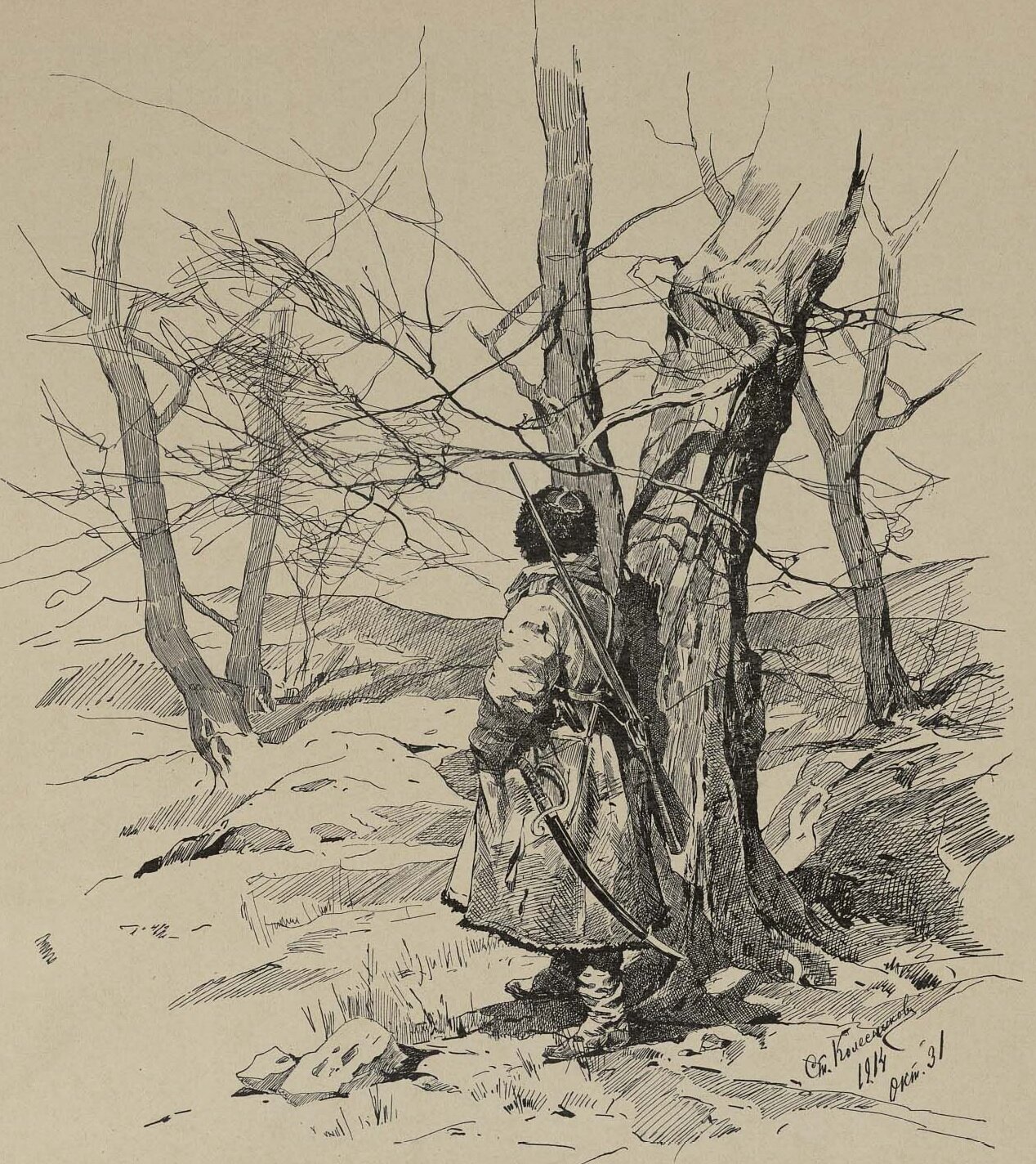

Во время Первой мировой войны с 1914 по 1917 год выходил сборник живописи и фотографий под названием «Великая война в образах и картинах» (последний выпуск был посвящён Февральской революции). Главные художники поколения трудились над этими альбомами.

В Пруссию! 1914г.

Произведения посвящены разным аспектам войны: ужасу военных действий, судьбам простых людей, погибшим на поле боя или ставшим инвалидами.

Колесников. В дозоре 1914г

Мазуровский. В поход. 1915г.

https://vatnikstan.ru/archive/ww1_pics/

Полотно Кузьмы Петрова-Водкина «На линии огня» создано в самый разгар войны и посвящено теме жертвенного служения высокой идее, любви к Родине. Представленная в дни февральской революции 1917 года на выставке «Мир искусства», картина вызвала поток откликов в печати. В своей статье Леонид Андреев писал: «Единственный центр картины — фигура умирающего прапорщика. По чистосердечной простоте выражения, по силе экстаза, по мастерству рисунка я не помню другого образа «святой смерти», который можно было бы поставить в ряд с этим . Он жив, он смотрит — и в то же время вы ясно видите, что он мертв, убит, что земля уже не служит опорой его ногам, что он весь в воздухе, без поддержки, как луч, что в следующее мгновение он рухнет, навсегда прильнет к сырой земле. Эта необыкновенная воздушность, этот полет на невидимых крыльях — удивительны».

Решение Петровым-Водкиным темы смерти на поле боя апеллирует к эпизодам романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, а во фрагменте изображенного боя вновь узнаются хвалынские холмы и простирающиеся с высоты родные волжские дали. Динамика и статика происходящего акцентированы на фигуре прапорщика в момент перехода его жизни в инобытие.

Мальчик-офицер застыл в вечной своей остановленности, и рука его покоится на пробитом пулей сердце. В этот трагический момент он перестал быть с теми, кто за его спиной продолжает штыковую атаку. Солдаты ритмически связаны боевым порядком, общим строем, общим бегом. Их лица едины в выражении обреченного героизма. Лицо прапорщика, напротив, спокойно и безмятежно. Он уже один на один с божьим миром, его душа словно возносится над родной землей, над уходящей к линии горизонта равниной, пашнями, лесами и деревнями. Он герой и жертва, и он победитель над смертью. Тема праведной смерти звучит в картине как утешение, как обещание спасения. Любимое изречение Петрова-Водкина в письмах тех лет: «Да спасет Бог Россию».

Во время войны художник служил в учреждениях военного ведомства в Петрограде, и театр военных действий мог наблюдать непосредственно. К. С. Петров-Водкин создал эпически-идеализированный образ Первой мировой войны, в котором отразилась его художественно-теоретическая система. Произведение построено на основе принципа трехцветия: синего, желтого и красного цветов (основные цвета согласно концепции художника). Обращает на себя внимание замедленность плавных движений, акцентирование жестов, оберегающих и угрожающих. Композиционный принцип "сферической перспективы" позволяет изображать все происходящее одновременно сверху и сбоку, передавать ощущение "земли как планеты". Таким образом, художнику удается создать произведение планетарного звучания вне времени и пространства.

Второе название картины "Первая немецкая война". Набросок к картине (бумага, акварель, графитный карандаш) – РГАЛИ, подготовительные этюды (бумага, итальянский карандаш, акварель) – ГРМ.

На обороте надпись: "На линии огня" (Первая немецкая война), картина К.С.Петрова-Водкина, поднесенная в дар Русскому музею на память автора, который жил, работал и умер в городе Ленинграде, сентябрь 1951 г. от дочери автора Елены Кузьминичны и вдовы Марии Федоровны Петровой-Водкиной.

источник https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/18_19/petrov_vodkin_ks_na_linii_ognya_1916_zhb1894/

"Ужас войны.Дошли! Атака русской пехоты на германские окопы".

1918 год, художник Пётр Павлович Карягин (1875 - после 1928).

После окончания Воронежского кадетского корпуса П.П. Карягин не стал связывать свою жизнь с карьерой военного. Любовь к изобразительному творчеству направила молодого человека в Одесскую художественную школу, после окончания которой он продолжил образование в Академии художеств в Петербурге (1903-1910). Среди основных преподавателей П. Карягина были И.Е. Репин и П.П. Чистяков, под руководством которых он в 1910 году за картины «Штыковая атака» и «Волна докатилась» получил звание художника. Батальная тема была вообще близка для Карягина. Его первые этюды, показанные на академических выставках 1908 и 1912 годов, были связаны с военными сюжетами. И в дальнейшем он неоднократно возвращался к ним в своем творчестве: «Гвардейская конная артиллерия обстреливает французские колонны во время отступления наполеоновской армии» (1912), «На позицию. При Петре I» (эскиз) (1913), «Ужас войны. Дошли! (Атака русской пехоты на германские окопы)» (1918). И все же не было бы верным назвать П.П. Карягина только художником-баталистом. Его живопись шире, ибо его кисти принадлежат и такие картины, как «Золотая рябь» (1914), «Прибой» (1914), «Автопортрет», «Вырвались мысли свободные», «Февральские дни» (все - 1917), «Спасский монастырь и собор в Рязани» (1918), «На речке», «Купальщица» (обе - 1919), «На Волхове», «Глинокопы» (обе - 1923).

https://vk.com/wall-7880867_35408

Мазуровский Виктор Викентьевич

Расстрел немцами под командой майора Прейскера русского казначея города Калиша П.И. Соколова 22 июля 1914 года.

« Во время мировой войны 1914–1918 гг. особую жестокость и кровожадность германская военщина проявила на Восточном фронте как против русских военнопленных, так и против мирного населения.

Публикуемые в настоящем сборнике документы ярко отражают те ужасы и страдания, которые пришлось перенести мирным жителям и русским солдатам, имевшим несчастье попасть в лапы германских войск. В самом начале войны германские солдаты по приказу командования подвергли дикому разгрому пограничный город Калиш. Этот город не защищался русскими войсками, и 155 немецкий пехотный полк под командованием майора Пройскера не встретил сопротивления при вступлении в город. Тем не менее германское командование подвергло его опустошительному грабежу и разрушению. После пятидневного немецкого господства Калиш был превращен в груду дымящихся развалин. От 80-тысячного населения никого не осталось; кому посчастливилось — тот бежал, а те, кому не удалось бежать, были либо расстреляны, либо погибли под обломками зданий. [5]

Калишская трагедия открыла длинный список кровавых преступлений немецкой армии на русско-германском фронте. Захватывая русские города и села, немцы грабили мирное население, подвергали утонченным пыткам и издевательствам женщин, стариков и детей. В деревне Соснице, невдалеке от города Перемышля, германские солдаты разорвали на куски новорожденного ребенка только за то, что родители крестили его согласно православным обычаям. В этой же деревне немцы повесили шесть жителей за участие в крещении новорожденного. В сентябре 1914 г. в районе Волковишек немецкие солдаты захватили двенадцать польских девушек и, затащив их в свои окопы, в течение месяца подвергали скотским издевательствам. Гнусным насилием, зверской расправой над беззащитными жителями, повальным грабежом и уничтожением всего русского и славянского был отмечен путь немецких захватчиков...»

источник https://militera.lib.ru/docs/da/o_nemetskih_zverstvah/pre.html

Виктор Викентьевич Мазуровский — русский живописец, мастер батальных сцен. ((1859— 7 августа 1944)

Родился в Варшаве. Получил первоначальную художественную подготовку в Варшавском рисовальном классе (1876—1878). Продолжил обучение в Императорской Академии художеств, в городе Санкт-Петербурге, вначале (1879—1888). Обучался живописи у Б. П. Виллевальде. В Академии Мазуровский помимо двух серебряных (1881) получает и малую золотую медаль (1885) за полотно: «Атака кавалерийским разъездом черкесов у деревни Бела в 1877 году» и большую золотую медаль за программу «Дело лейб-гвардии гусарского полка при Телише 3 октября 1877 года»[4]. Вместе с золотыми медалями молодой живописец-баталист получает звание классного художника первой степени и стипендию российской армии, организовавшей ему поездку за рубеж (1890—1894). По возвращении он занимает должность художника при русской армии, путешествуя по её военным формированиям, где выполняет цикл работ, посвящённых армии (1895—1904).

Во время русско-японской войны Мазуровский отправляется на фронт, делая цикл работ «С японской войны» (1905) для журнала «Летопись войны с Японией». После возвращения продолжает рисовать батальные сцены (1906—1914). К юбилею войны 1812 года художник выполнил ряд живописных работ, которые были изданы на почтовых открытках. С началом первой мировой войны снова отправляется на фронт, где рисует цикл картин, посвящённых мировой войне (1914—1917). После возвращения уже в большевистскую Россию продолжает писать картины, работая в военном музее Петербурга (1917—1924).

В возрасте 65 лет выезжает из СССР в Европу (1924), после чего сведения о нём теряются. Предположительно он проживал в Италии, откуда позже переехал в Польшу. В возрасте 85 лет был убит солдатами дивизии СС «РОНА» во время резни гражданского населения района Охота в Варшаве 6 августа 1944 вместе с супругой — пианисткой Ядвигой Залесской-Мазуровской.